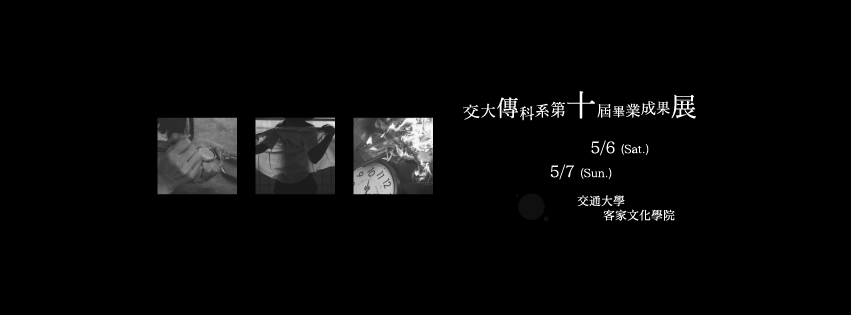

106 級畢業成果展《Dissonance》

Dissonance,源自於樂理與詩詞中的「不和諧音」,它打破了格律的工整、破壞了音韻的和諧,在千篇一律的悅耳聲響之中,顯得格外與眾不同,象徵了傳科系學生不墨守成規的個性。

傳科系學生所專精的領域各異,本次畢展作品類型包含實體書、互動設計、行銷專案、複合媒材、紀錄片、劇情片、論文,每件作品都像是一顆顆不同調性的音符,彼此互相激盪,必能譜出一首磅礴的樂曲。

展覽日期:2017-05-06 ~ 2017-05-07

展覽地點:交通大學客家文化學院

作品內容

#1 遊戲實況觀看動機──以恐怖遊戲實況為例

專案簡介:本研究由計畫行為理論出發,透過量化及質化研究並行的方式,探討遊戲實況觀眾的觀看動機。希望在實況文化盛行的今日,讓更多人對實況文化有進一步的了解,並對遊戲實況研究有所貢獻,提供媒介研究新的發展方向。

團隊成員:蔡佳珊

#2 臺灣玩家之電玩遊戲—「去地化」與「在地化」體驗

專案簡介:本研究以網路問卷調查與焦點團體訪談的研究方法,了解文化差異對於遊戲玩家的影響層面、去地化與再地化的遊戲內容實質上的成效、分析台灣遊戲玩家認定遊戲中的台灣文化的元素及特徵、台灣玩家在玩國外遊戲時會遭遇到的阻礙及困難。

團隊成員:吳維倫

#3 觀看習慣性MV的享樂感比較低?以混和情緒與習慣論其享樂感

專案簡介:總是不經意點開YouTube看不同歌手的各種MV,沉浸在影像與音樂中,從中得到的小確幸是如此地令人著迷,進而開始思考人為什麼因為這樣簡單的事而產生如此豐富的情緒。本研究以情感慣性與情緒評估理論做基礎,探討人們為何會習慣性地觀看相同的MV,並以實驗法探討習慣與混和情緒這兩項因素與享樂感的關係。

團隊成員:鄭淇云

#4 幻草實文

專案簡介:《幻草實文》屬於中篇長度小說,為奇幻風格,書中除了有擬人化動物角色,更出現神話生物。小說內容則敘述主角在生日當天,收到一本匿名者送的筆記本,主角隨意地在筆記本寫下一段文字後,竟發生意想不到的變化,而主角亦逐漸發現,在他的生活中有些不對勁的事情正蠢蠢欲動。作者希望藉由這本小說,傳達人性理解、矛盾、衝突等想法,使讀者去思考;也期望透過內頁插圖,讓讀者的情緒能進入小說世界中。

團隊成員:王鈞鋒

#5 沒有名字的蛇

專案簡介:

《沒有名字的蛇》以近年來興起的魯蛇文化作為研究背景,將以社會學角度去探討魯蛇議題,分析環境魯蛇本身的關係與影響,希望能透過作品讓大眾能更加了解「魯蛇」文化的意義,藉此消除大眾對「魯蛇」的偏見。

作品分為「實體書」與「影像創作」兩部分,實體書透過文字分析魯蛇文化的脈絡與意義,導正大眾對魯蛇的誤解與偏見;亦希望讓大眾反思「魯蛇文化」背後所彰顯的社會問題,而不是情緒用事。影像創作方面則透過影片與圖文創作再現「魯蛇」文化,讓大眾在大笑的同時,也能有所反思。

團隊成員:吳和謙、陳緯僑

#6 Hashtag – #

專案簡介:

生活中總會有些事情,哪怕只是一點,會讓人感覺到匪夷所思,甚至就隨手將它記錄下來,不論是透過照片說話,或是用文字雕琢,都各有其魅力。我們為了不想留下缺憾,決定同時使用文字與照片,聊聊這些發生在身邊的事。

《Hashtag – #》以生活中觀察到的社會現象,例如排隊、整形等等,來發想拍攝和書寫的主題,並且採用臉書形式的散文搭配編導式攝影,抒發對於這些議題的看法。

團隊成員:林儒均、張家瑋、蕭泳、羅宛君

#7 25:00 台灣獨立樂團誌

專案簡介:《25:00 台灣獨立樂團誌》團隊成員採訪共10組樂團,深入了解樂團創作理念及故事。除了專訪樂團,雜誌內同時含有內容較為軟性的專欄,例如介紹播放獨立音樂的咖啡廳、唱片行等,也有各大台灣音樂祭指南,讓讀者能從不同面向認識台灣獨立音樂,並期盼讀者對台灣獨立音樂有初步認識後,能在生活中抽出一點時間,聆聽這群為音樂努力奉獻的人們所創作的美妙音樂。

團隊成員:許馨仁、麻愷晅、王聖安、趙廣絜

#8 創.世代:A Generation Start Up

專案簡介:《創.世代:A Generation Start Up》為一本以深度報導為主的雜誌,選取四大領域:教育、安全、環保與健康,採訪了八家新創公司的創立者、共同創辦人,深度探討新創產業在這些領域裡的成長與困境,並學習其發現與解決問題的能力,激發更多創意創新的思維。團隊期望透過這樣的探討,為台灣的新創圈開啟一個不同的視野,激發更多的創意思維,讓外界也能更認識相關產業的新興發展。

團隊成員:許心如、何佳頴

#9 巷內食光Mealtime in Hsinchu

專案簡介:總有一種食物的滋味,潛藏在人們的記憶深處,只要嚐上一口,彷彿又回到那段美好的時光,令人回味。《巷內食光Mealtime in Hsinchu》採訪了八個店家,以書本紀錄了新竹市巷弄街角裡,埋藏於許多人心底熟悉的味道,是一本深度的美食嚮導,也是一本為新竹食物平反之作。

團隊成員:徐義薇、許雅筑、黃美恩

#10 空房

專案簡介:人在生命的每段過程都會有不同的思索,而故事裡的人物們,對於自己的生活,也都有所寄望、期待。《空房》這部劇情片描述一對年輕夫妻對於未來的理想不同,在婚姻、家庭與自我之間來回拉扯。

團隊成員:許凱智、姚煒哲、謝萱穎、翁世樺

#11 Step in Love

專案簡介:

舞蹈可以說是人類最原始的肢體語言,擺動身軀、輕搖肢體或跟隨節奏上下律動,都是舞蹈的一種。但在台灣,人們總認為舞蹈為一項專業技能,聽見旋律時不僅羞於表現、也認為那是專業人士才能表現的技能。為此,團隊希望透過專案「Step in Love」打破這個常見的迷思。

「Step in Love」是一個大型的專案計畫,以環島快閃舞活動為主軸,輔以紀錄片的形式,希望能記錄下這份舞蹈的美好,並傳達給更多人。團隊希望透過作品告訴所有人,舞蹈不是一個艱難的專業技能,而是一個能連結人與人、旋律與律動,最簡單而直接的動作。

團隊成員:吳偉立、蔡家寧

#12 傳聲公路

專案簡介: 團隊希望能創造出一個屏除視覺衝擊的作品,讓人們能夠專心傾聽每一個故事,和故事背後好似稀鬆平常而時常被忽略的重要聲音,並選擇台灣消逝中的產業與文化為主題,讓即將失傳的聲音能夠被適當保存延續。

團隊成員:黃琪、呂安文、王雪琪

#13 尋路

專案簡介:行銷專案《尋路》是透過網站,蒐集曾做過和學業、工作相關決定的人的故事,希望能讓18-35歲的族群在面臨工作、學業的重大選擇時,能從《尋路》中參考他人的經歷作為選擇的經驗依據,而使用者也能投稿分享自己的經歷。

團隊成員:楊淑斐、林湘芸、修瑞韓、薛如真

#14 洄家

專案簡介:《洄家Back to Home》透過雜誌和實驗性360全景影像紀錄,梳理人物返鄉背後的情感和選擇,以及創業的營運模式和困境,重新審視被遺忘的故鄉。團隊認為,非以商機為考量的創業家,更容易遇上理想與現實衝突的考驗, 甚至找不到支撐收入的平衡點,因此《洄家Back to Home》以人物報導的形式,深入探討此類型返鄉創業者的心路歷程,讓讀者得以反思台灣長久以來非都會區的人才流失、貧富失衡和教育資源不均等議題。同時使欲返鄉創業的人有個參考方向,燃起他們對故鄉的熱情,並提高在地發展的機會。

團隊成員:胡浣莊、林謙耘、孔婉寧

#15 設記本:100天的美感旅行

專案簡介:

或許有主觀、客觀的因素影響,但設計依然有其準則,透過循序漸進的任務一個個引導,帶讀者認識這些原則,希望能打破設計在人們眼中難以親近的印象。

設記本是一本關於設計的「任務書」,由設計過程為基底,具備能力為內容來設計任務。以一百天為期,每天賦予讀者不同的任務。閱讀與實作併行,藉由互動,讓讀者慢慢找出自己的設計美學。

團隊成員:林筱晴、曾煥富

#16 豬小弟的防震教室

專案簡介:「豬小弟的防震教室」最初的發想,是有感於2016年的台南大地震死傷慘重,讓團隊成員們開始思考,若是發生在自己身上到底該怎麼辦?團隊在製作前期採訪了許多研究地震的學者,並發現台灣人的防震觀念比較薄弱的原因,在於防災教育沒有從小做起。而對小朋友來說,動態的遊戲比靜態的書籍更能吸引他們的注意,所以製作團隊決定以小學生為主要目標,設計一款親子同樂的桌遊,讓家長帶著孩子一起在遊戲中學習防震知識。

團隊成員:許人文、唐宜嘉、馮鈞鈺

#17 請讓我歐趴吧!土地娘

專案簡介:《請讓我歐趴吧!土地娘》是從交大校門口的土地公廟發想,創造專屬交大的虛擬角色IP──「土地娘」芙德,並以漫畫、插圖、實體活動等方式,結合網路社群平台來推廣與行銷校內活動,希望以可愛的形象活化交大。

團隊成員:吳昀蒨、周書賢、黃吏玄、李宗諺